La desmoralización general y la renuncia a la voluntad de vivir ciertamente desempeñaron un importante papel en la destrucción de las comunidades amerindias. Numerosos ejemplos registrados de desatención a niños recién nacidos, que murieron innecesariamente, así como de suicidio directo, certifican la intensidad del desconcierto y la desesperación de los amerindios. La acción militar europea y el duro trato a los trabajadores, reclutados obligatoriamente para grandes empresas, contribuyeron también a desarraigar y destruir las viejas estructuras sociales. Pero la violencia y la desconsideración humanas, por brutales que fueran, no constituyeron el factor principal para que las poblaciones amerindias se desintegraran como lo hicieron. Después de todo, ni a los españoles ni a otros europeos les interesaba que disminuyeran los potenciales contribuyentes y la mano de obra india. El principal papel destructivo fue ciertamente el desempeñado por la enfermedad epidémica.

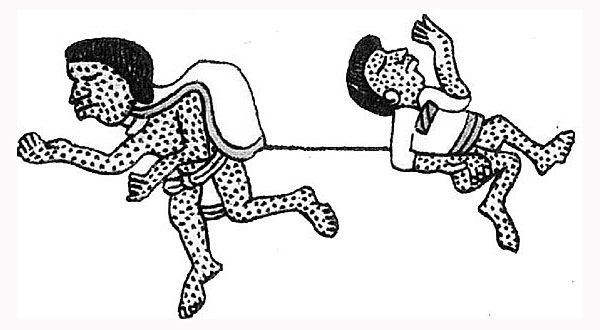

El primer encuentro se produjo en 1518, cuando la viruela llegó a la isla de La Española y atacó de manera tan virulenta a la población india que según Fray Bartolomé de Las Casas sólo sobrevivieron un millar de indios. Desde La Española, la viruela viajó a México, llegando con la expedición de socorro que se unió a Cortés en 1520. El resultado fue que en plena crisis de la conquista, cuando Moctezuma había sido asesinado y los aztecas se preparaban para realizar un ataque contra los españoles, la viruela estalló en Tenochtitlán. El jefe del ataque, junto con muchos de sus seguidores, murió a las pocas horas de obligar a los españoles a retirarse de la ciudad. En lugar de aprovechar su éxito inicial y de expulsar del país a la pequeña banda de españoles, como habría sido de esperar si la viruela no hubiera paralizado una acción efectiva, los aztecas se mantuvieron en una desconcertante inactividad. Así Cortés pudo reagrupar sus fuerzas, obtener aliados entre los pueblos sometidos por los aztecas y volver para llevar a cabo el asedio final y la destrucción de la capital.

Claramente, si la viruela no hubiera estallado en el momento en que lo hizo, no se habría producido la victoria española en México. Lo mismo ocurrió con la expedición filibustera de Pizarro a Perú. Porque la epidemia de viruela no confinó sus estragos al territorio azteca, sino que se expandió a Guatemala, donde apareció en 1520, y continuó hacia el sur, penetrando en los dominios incas en 1525 ó 1526. Las consecuencias fueron tan drásticas como entre los aztecas. El rey inca murió de la enfermedad, mientras estaba fuera de la capital, realizando una campaña militar en el norte. También murió el heredero designado, sin dejar un sucesor legítimo. A eso siguió la guerra civil, y fue durante esa quiebra de la estructura política inca cuando Pizarro y su puñado de matones se abrieron camino hasta Cuzco y saquearon sus tesoros. No encontraron ninguna seria resistencia militar.

Dos puntos parecen aquí de particular importancia. Primero, españoles e indios estaban de acuerdo en que la enfermedad epidémica era una forma especialmente terrible e inequívoca de castigo divino. La interpretación de la pestilencia como signo del desagrado de Dios formaba parte de la herencia española y estaba enraizada en el Antiguo Testamento y en toda la tradición cristiana. Los indios coincidían con ellos, al carecer de experiencia en algo que remotamente se pareciera a la serie inicial de epidemias letales. Sus doctrinas religiosas reconocían que había un poder sobrehumano depositado en divinidades cuya actitud hacia los hombres era a menudo de enojo. Era pues natural que asignaran un efecto sin precedentes a una causa sobrenatural, aparte de que los misioneros españoles se esforzaban por inculcar esa misma interpretación de la catástrofe a unos conversos asombrados y desmoralizados.

En segundo lugar, los españoles eran casi inmunes a la terrible enfermedad que abrumaba tan cruelmente a los indios. En casi todos los casos, habían estado expuestos a ella en su infancia y de ese modo habían desarrollado una inmunidad efectiva. Dada la interpretación de la causa de la pestilencia aceptada por ambos bandos, esta manifestación de parcialidad divina a favor de los invasores fue decisiva. Los dioses de los aztecas, al igual que el Dios de los cristianos, parecían coincidir en que los invasores blancos contaban con el favor divino en todo lo que hicieron. Y mientras Dios parecía favorecer así a los blancos, independientemente de su mortalidad, su piedad o la falta de ella, la ira divina caía sobre los indios con una crueldad implacable que a menudo intrigaba e incomodaba a los mismos misioneros cristianos que pronto se hicieron cargo de la vida moral y religiosa de sus conversos a lo largo de las fronteras del dominio español en América.

Desde el punto de vista amerindio, la asombrada aceptación de la superioridad española era la única respuesta posible. Por escasos que fueran o por brutales y miserables que se mostraran, los españoles triunfaban. Las estructuras de autoridad nativas se resquebrajaron; los antiguos dioses parecían haber abdicado. La situación estaba madura para las conversiones en masa tan orgullosamente consignadas por los misioneros cristianos. La docilidad a las órdenes de sacerdotes, virreyes, terratenientes, empresarios mineros, recaudadores de impuestos y todo aquel que hablara con voz fuerte y tuviera piel blanca fue otra inevitable consecuencia. Cuando tanto el orden natural como el divino se pronunciaban de forma inequívoca en contra de la tradición y las creencias nativas, ¿qué fundamento quedaba para una resistencia? La extraordinaria facilidad de las conquistas españolas y el éxito con que unos pocos centenares de hombres se aseguraron el control de enormes territorios y millones de personas no sería inteligible sobre ninguna otra base.

Incluso una vez pasados los estragos iniciales de la viruela, que mató aproximadamente a un tercio de la población total, no prevaleció nada que se pareciera a una estabilidad epidemiológica. El sarampión siguió los pasos de la viruela y se expandió por México y Perú en 1530-1531. Las muertes fueron frecuentes, como cabe esperar cuando tal enfermedad encuentra a una población virgen lo bastante densa como para mantener viva la cadena del contagio. Una nueva epidemia se produjo quince años después, en 1546, cuyas características no están claras. Quizá se trató de tifus. Probablemente el tifus fuera una enfermedad también nueva para los europeos; al menos, los médicos que por primera vez la describieron con la claridad suficiente para hacer posible el diagnóstico pensaron que era una enfermedad nueva cuando estalló entre las tropas que luchaban en 1490 en España.

El texto de esta entrada es un fragmento del libro: ‘Plagas y pueblos’ de William Hardy McNeill