Nacido en Dublín (concretamente, en la barriada de Clontarf), Bram Stoker (1847-1912) precisa de poca presentación dentro del universo gótico y de la literatura de terror, en general, al ser el autor de la novela de vampiros por excelencia: Drácula, publicada en 1897. Además de dicho hito literario, a él también debemos otros notables escritos de carácter fantástico –velados por la fama inmortal de su obra maestra– que el irlandés compuso, bien durante los breves intervalos que le dejaba su labor como director de la compañía teatral del actor victoriano más insigne, Henry Irving –a quien Stoker sirvió con fe ciega–, bien después de que este ilustre intérprete falleciera el 13 de octubre de 1905. De hecho, el escritor dedicó sus esfuerzos creativos a paliar las pérdidas económicas que siguieron a la desaparición del actor, acaecida poco después del incendio que redujese a cenizas el Lyceum Theatre, donde la compañía representaba sus producciones.

Nacido en Dublín (concretamente, en la barriada de Clontarf), Bram Stoker (1847-1912) precisa de poca presentación dentro del universo gótico y de la literatura de terror, en general, al ser el autor de la novela de vampiros por excelencia: Drácula, publicada en 1897. Además de dicho hito literario, a él también debemos otros notables escritos de carácter fantástico –velados por la fama inmortal de su obra maestra– que el irlandés compuso, bien durante los breves intervalos que le dejaba su labor como director de la compañía teatral del actor victoriano más insigne, Henry Irving –a quien Stoker sirvió con fe ciega–, bien después de que este ilustre intérprete falleciera el 13 de octubre de 1905. De hecho, el escritor dedicó sus esfuerzos creativos a paliar las pérdidas económicas que siguieron a la desaparición del actor, acaecida poco después del incendio que redujese a cenizas el Lyceum Theatre, donde la compañía representaba sus producciones.

Con anterioridad, y tras estudiar Leyes en el Trinity College, Stoker desempeñó labores de funcionario en Dublin Castle, sede de la administración irlandesa, y contraería matrimonio con la bella joven Florence Balcombe, que había sido novia de Oscar Wilde (con quien Stoker mantendría un estrecho y empático vínculo de amistad cuando coincidieron en Londres). Entre sus obras, merecen especial mención The Jewel of the Seven Stars (La joya de las siete estrellas, narración de tema egipcio, otra de las modas orientalistas de la época; 1904), The Lady of the Shroud (La dama del sudario, 1909), The Lair of the White Worm (La guarida del gusano blanco, 1911) y relatos de exquisita sensibilidad terrorífica como «Dracula’s Guest» («El huésped de Drácula», que algunos interpretaron erróneamente como un capítulo desechado de la novela), sin obviar la narración que aquí seleccionamos, «The Judge’s House», inspirada por «Mr. Justice Harbottle», de Joseph Sheridan Le Fanu, relato publicado en el volumen In a Glass Darkly (1872).

«La casa del juez» (1891)

«La casa del juez» vio la luz el 5 de diciembre de 1891 en el número de Navidad de The Illustrated Sporting and Dramatic News de Londres y constituye una de las cumbres del cuento de fantasmas de todas las épocas, no ya solo por su fascinante y estremecedor argumento sino por las múltiples argucias o guiños de los que se vale el autor para crear atmósferas y, en definitiva, lograr escalofriar al lector. No es baladí, en este sentido, subrayar la reduplicación y reverberación léxica entre el nombre y apellido del protagonista (Malcolm Malcolmson) como deudora del carácter circular y expansivo del relato. Así, la narración se basa en la repetición de un episodio epicéntrico que, merced a ciertas variaciones, va adquiriendo tintes cada vez más dramáticos. Podemos identificar varias de las constantes propias de la narrativa de Stoker en este cuento. Entre ellas, la aproximación del protagonista al espacio maldito se nos antoja un calco de lo que, seis años después, habría de ser el prólogo de Drácula, ese viaje de Jonathan Harker al castillo del antagonista y las habladurías de los lugareños –en este caso, la diferencial señora Witham se presenta como único actante concienciado con el peligro de la figura del juez espectral– que preludian su progresiva inmersión en el mundo de pesadilla.

En «La casa del juez», Stoker se ceba en su crítica contra el racionalismo a ultranza, de estrechas miras –en este caso, ilustrado por una sucesión de términos incomprensibles pertenecientes al ámbito de las Matemáticas–, incapaz de explicar cuestiones y realidades que trascienden su ámbito epistemológico, tales como la superstición. Recordemos que, en el siglo XIX, se sublimaba el potencial de la ciencia de los números –considérense los exámenes convocados por la Universidad de Cambridge («tripos»), más que probablemente la prueba para la que se prepara el protagonista del relato–, como valedora máxima y base para la adquisición de conocimientos varios y capacitación en otras artes. Por otra parte, el relato es decididamente fundacional en muchos aspectos y, anticipa, en cierto modo, la atmósfera malsana y esos terribles encuentros entre protagonistas anacoretas, antisociales e introvertidos, y antagonistas redivivos que representaría Lovecraft en «Las ratas de las paredes» («The Rats in the Wall», 1923) y «Los sueños en la casa de la bruja» («Dreams in the Witch House», 1933). El propósito académico, la premisa de Malcolmson que le lleva a aislarse completamente del entorno en una actitud eminentemente ermitaña, irá quedando relegado a un segundo plano a medida que las manifestaciones en la morada vayan planteando un nuevo reto a su lógica interpretativa –observador meticuloso– y, a la postre, a su instinto de supervivencia.

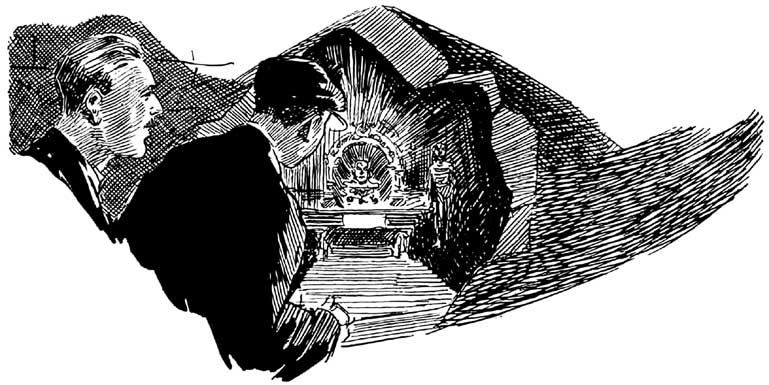

La ambientación opresiva y claustrofóbica constituye uno de los grandes pilares de la historia. Sobre el fondo de oscuridad, el fuego –asidero de candidez y luz en el ámbito amenazador y siniestro– genera un escenario de claroscuros y contrastes, una atmósfera irreal en la que se solapan y confunden lo real y lo imaginario. El aislamiento límite de Malcolmson –en una casa remota dentro de un pueblo, a su vez, también aislado– permite a Stoker desarrollar a lo largo de sus páginas un estudio sobre el comportamiento humano ante situaciones límite. En el enmarque minimalista de la estancia se delimitan dos espacios principales: el perímetro en el que Malcolmson se afana en estudiar –asociado a los libros y a las teorías científicas– y, en el confín de la habitación –más allá de los límites del entendimiento empírico–, el escenario en el que se plasma la amenaza sobrenatural, con la cuerda como eje central. Esta última –referente de verticalidad– representa un cordón umbilical que conecta con lo que remanece fuera de plano –la inmensa rata a modo de animalización del antagonista diabólico, los miedos interiores que el estudiante trata de conjurar– y, a través del sonido de la campana, el mundo rural, la comunidad escéptica de Benchurch, ese último rayo de esperanza con el exterior y, consecuentemente, la posibilidad de salvación, algo que, en su obcecación, el estudiante prefiere obviar. La cuerda es también el hilo del que tira Malcolmson en su obsesión por interpretar y descubrir todo el entramado secreto de la amenaza, a fin de garantizar, finalmente, una explicación racional a los hechos.

La persistente observación analítica de Malcolmson, su manifiesta prepotencia como abanderado de la razón que pretende descartar cualquier explicación sobrenatural de los hechos, se ve desafiada por la mirada del mal y su asertividad pujante. Además, el único libro que –como arma arrojadiza literal y metafórica– logra repeler al ente maligno es la Biblia, frente al nulo potencial de los tratados científicos que componen la base del pensamiento y las aspiraciones del matemático. Sabemos que Stoker abogó por una epistemología basada en la sinergia entre la fe cristiana –que se vale, además, de símbolos como el crucifijo o la Sagrada Forma para combatir a los poderes de las tinieblas– y el pensamiento científico –el método que exige la observación y la deducción–, tal y como se representa en la figura de Van Helsing en la ínclita Drácula. Así, los preceptos del cazavampiros, un hombre de ciencia que abre la mente de los escépticos a la creencia en el ente de leyenda, lleva a la «Armada de la Luz», liderada por el doctor holandés, a naturalizar la existencia de la contrafigura y a compilar e intercambiar información sobre los poderes y las limitaciones del vampiro a fin de hacer posible su destrucción.

Las ratas que proliferan en el cuento, evocadas metonímicamente a partir de la multiplicación y saturación de esos ojos inquisitivos y los constantes sonidos displicentes, representan la amenaza tras las paredes, la invasión en potencia desde el otro lado –los muros como frontera limítrofe–, a la vez que el tormento y la ansiedad que va minimizando la mente del escéptico Malcolmson. No es coincidencia que el roedor, siempre icono que provoca recelo y abyección, aparezca en varias de las obras de Stoker –«El entierro de las ratas» («The Burial of the Rats», 1896) o Drácula (1897)– como trasunto de la plaga y el mal augurio. En cuanto al juez, siguiendo, tal vez, las teorías de la fisiognomía moderna de Johan Caspar Lavater (1741-1801) y la antropología criminal de Cesare Lombroso (1835- 1909), Stoker lo presenta con nariz aguileña, como característica propia y distintiva de las personas inherentemente malévolas. De hecho, este rasgo –prejuicio común al representar al judío y, según algunos críticos, sintomático del antisemitismo del autor irlandés–, junto con el color rojizo –revelador de una naturaleza diabólica–, es característica común al pérfido juez y a Drácula.

Fondo y forma van de la mano en el relato de Stoker. La orquestación efectista de la naturaleza multiplica su intensidad a medida que la historia se encamina a su conclusión, logrando el autor una más que operativa uniformidad de variables del desasosiego en la escalada del suspense. El desdoblamiento y la metamorfosis recurrente del juez en rata no es sino preludio o incubación fantasmática que culmina con su aparición espectral en la estancia, una vez el retrato vaciado de esencia se convierte en símbolo fantasmal. Esta transfiguración o animalización del juez también tendrá parangón explícito en la capacidad metamórfica del ínclito vampiro de Stoker, que puede adoptar la forma de lobo, murciélago o niebla. Realmente, en consonancia con la basculación movediza y la incertidumbre entre realidad y distorsión paranoide, son varios los ejemplos de duplicación o reflejo especular que puntúan el relato. Considérense, como muestra, la relación simbiótica entre la rata descomunal y la imagen del juez en el cuadro, sin obviar la de los retratos con las ratas que circundan al narrador.

La escena que cierra la narración resulta climática e impactante, enfatizando esa cuerda que se convierte en nudo corredizo, arma homicida y ejecutora –la descripción del asedio y victimización por parte del juez, con un pulso narrativo firme e implacable, estremece al límite–, además del movimiento pendular del ajusticiado, en primer plano e incesante, persistente incluso más allá del punto final. Con todo, lejos de esa identificación vicaria por parte del lector que Stoker ha garantizado hasta este clímax narrativo, el protagonista aparece ahora cosificado, como un cuerpo inerte, elemento que provoca desafección. Para su conclusión, en las antípodas del final feliz característico en la narrativa del irlandés, cabe una lectura alternativa: fruto del cansancio, el apartamiento y la enajenación mental, Malcolmson podría haber proyectado e imaginado la imagen del espectro aproximándose a él para ajusticiarlo, cuando, en realidad, es el propio estudiante el que, tras enloquecer, se suicida. Eso sí, esta interpretación solo sería factible si consideramos que el narrador adopta, en todo momento, el punto de vista del protagonista.

El texto de esta entrada es un fragmento de Fantasmas. Relatos victorianos y eduardianos – Edición anotada

Un comentario