Raúl Fortes Guerrero

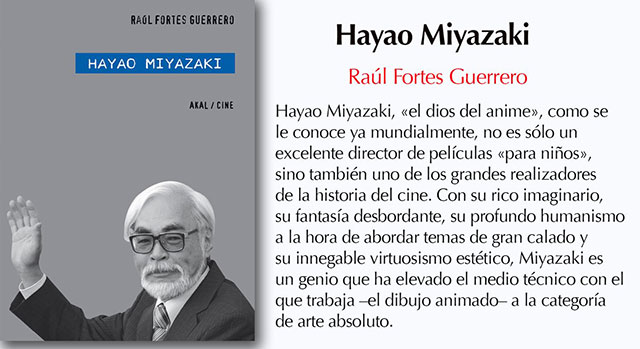

Considerado actualmente por muchos «el dios del anime» –como Osamu Tezuka (1928-1989) lo fue en su día del manga–, la verdad es que Hayao Miyazaki (1941) no solo constituye una figura crucial en la historia de los dibujos animados japoneses; su singular producción ocupa hoy el lugar privilegiado que, por mérito propio, merece dentro, también, de la animación mundial.

Poseedor de un lenguaje y de un estilo visual únicos, de una iconografía fácilmente reconocible y de una poética personalísima vertebrada por un conjunto de temas rectores –lo fantástico, lo maravilloso y lo alegórico; la magia; el viaje iniciático; la «transtextualidad» y la interculturalidad; las creaciones y recreaciones espacio-temporales; la visión ambivalente de la ciencia y la tecnología; el vuelo; la importancia de los personajes femeninos; la maternidad; la naturaleza o la influencia del budismo y del sintoísmo– y por toda una serie de constantes éticas y estéticas, Miyazaki es uno de los genios incontestables que ha dado el séptimo arte, a la altura de cualquiera de los grandes cineastas que han trabajado con actores de carne y hueso, de quienes únicamente lo diferencia el medio elegido para realizar sus obras, tan ricas, hermosas, profundas y sorprendentes, no obstante, como puedan serlo las mejores películas de acción real. La hondura y el calado de sus temas y la complejidad de sus personajes –excepción hecha, quizá, de aquellos que protagonizan sus filmes más infantiles– no son óbice, sin embargo, para que sus trabajos sean disfrutados por un abanico de espectadores amplio y heterogéneo en el que sobresalen, como principales – aunque no únicos– destinatarios, los niños, para quienes dichos trabajos devienen llaves secretas que abren la puerta al universo de los adultos y los guían en busca de su propia identidad, ayudándolos en la difícil tarea de asumir responsabilidades y de aprender a relacionarse con lo que los rodea.

Las creaciones miyazakianas nos remiten a ilustres precedentes históricoartísticos, entre ellos, el manga y sus variantes, el teatro clásico (nô, kyôgen, kabuki y bunraku) y el cine, o, más exactamente, la concepción «cinematográfica» de la obra de Tezuka –imprescindible, en realidad, para entender los dibujos animados japoneses en su conjunto–, lo que las dota de la legitimidad cultural necesaria para abordarlas sin complejos en el ámbito académico. Por otro lado, estas creaciones, al tiempo que hunden sus raíces en el rico acervo nipón que les sirve de marco de referencia –acervo al que, como japonés que es, Miyazaki no puede sustraerse–, entablan, a partir de múltiples alusiones a la historia, a la antropología, a la etnología, a la psicología, al psicoanálisis, a la filosofía, a la mitología, a la religión o al arte en sus distintas manifestaciones, un fructífero diálogo con la tradición cultural occidental, estableciendo con ella una serie de interesantes e insospechadas conexiones, y obligándonos, como espectadores de esta parte del mundo, a pensarnos y redescubrirnos a nosotros mismos.

Miyazaki, por último, quizá sea la figura que mejor encarne la doble vertiente del anime como elemento simultáneamente cultural y mercantil, borrando los límites, a menudo difusos, entre lo «culto» y lo «popular» y entre la producción más comercial y la obra de arte absoluta, pues si bien es cierto que emblemáticos personajes suyos han generado –y generan– sustanciosos beneficios a través de una extensa y compleja red de micro-mercadotecnia o promoción comercial, no lo es menos el hecho de que ello no le resta un ápice de valor a sus películas, que pueden seguir considerándose paradigmas del anime entendido como vehículo ideal destinado –mediante la capacidad indagadora de este en las relaciones de género y la transgresión de los roles tradicionales o en el significado de la Historia en la sociedad contemporánea, por poner dos ejemplos– a capt(ur)ar la esencia del mundo actual, en constante transformación, y, con ello, a retratar e interpretar la complejidad de nuestros días.