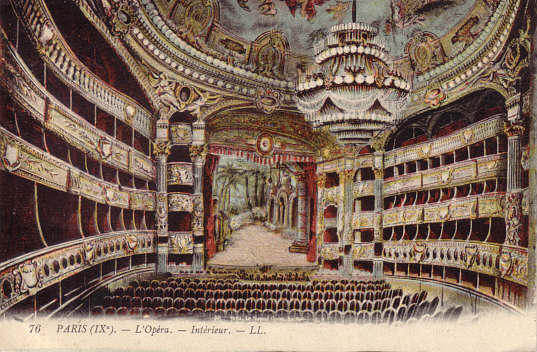

Hace cuatro siglos, la música, el teatro y la danza se unieron en Italia para crear una nueva forma artística llamada «ópera». Pronto se puso de moda y en 1700 ya les servía de entretenimiento por igual a plebeyos y miembros de la aristocracia en toda Europa. Con el tiempo cambiaría el sonido de la música de la ópera, pero no su esencia: la orquesta sirve de acompañamiento; la escenografía, el vestuario y la luz añaden dramatismo, y los cantantes cuentan una historia.

El poder único de la música para conmover a la gente no es ningún secreto, pero el atractivo especial de la ópera radica en la voz, posiblemente el instrumento que más conmueve de todos. Transmite emociones incluso cuando no se entiende la letra, mientras las voces de mayor talento son capaces de insuflar vida a las partituras y tramas más familiares. De hecho, el placer de volver a ver las óperas más queridas explica cómo toda una forma artística puede basarse en el genio de Mozart, Verdi y Wagner, y en un núcleo de repertorio de unas ciento cincuenta obras.

Aun así, sigue siendo un misterio por qué han sobrevivido relativamente pocas óperas y miles de ellas han caído en el olvido. Algunas que llenaban teatros y para las que se llegaban a agotar repetidamente las entradas en su día ya nunca se representan en la actualidad. Otras, abucheadas en el estreno, se han convertido en favoritas del público. También están las modas: la grand opéra francesa, considerada hace tiempo toda una cima artística, se ha desvanecido; en cambio, ha habido un entusiasta redescubrimiento de la ópera renacentista y de la ópera barroca. Hoy en día, la ópera contemporánea representa un gusto minoritario, aunque se siguen componiendo obras continuamente y algunas han pasado a formar parte del repertorio convencional.

También son importantes las historias de las óperas. Las partituras pueden grabarse en estudios o presentarse en versión de concierto, pero la ópera nació como teatro musical, es decir, como música basada en un libreto pensada para la escena. Es cierto que la mayoría de la gente solo recuerda el nombre del compositor de la ópera, pero hasta los mejores compositores han valorado siempre un buen libreto. Este puede tomar prestado el argumento de la mitología griega o de la historia romana, de Shakespeare o Schiller, de epopeyas históricas, dramas románticos o comedias. En cualquier caso, debe usar la poesía del lenguaje para expresar un amplio espectro de emociones. El compositor aprovecha todos estos ingredientes del drama humano, con lo que las grandes óperas pueden tratar sobre violencia, codicia, ambición, intriga, traición, reconciliación y muerte, pero también pueden estar marcadas por el humor, la alegría, la pasión y el amor.

Un público posesivo

La partitura y el libreto se convierten en ópera a través de las voces de los solistas y el coro, apoyados por la orquesta y la puesta en escena. Cuando encaja todo, los creadores de la ópera pueden sentirse satisfechos – excepto, claro está, cuando ya no están vivos, como suele ocurrir en la mayoría de los casos–. En cambio, el papel de juez y jurado es desempeñado por el público, parte de él recién llegado al género, parte formado por veteranos curtidos en innumerables producciones, pero todos ellos con opiniones que emanan de fuertes pasiones. De hecho, si el público proclama tantas veces sus veredictos con fuertes vítores o abucheos es porque tiene un profundo sentimiento de posesión con respecto a la ópera.

Sin embargo, es raro el aficionado a la ópera al que le gustan todas las obras. De hecho, algunos rayan en el sectarismo, adorando a un compositor y aborreciendo a otro. Los amantes de Wagner, por ejemplo, parecen una secta en toda regla. Luego están los que prefieren las óperas dramáticas de Verdi, mientras que otros suspiran por el bel canto –«canto bello»– de Bellini, por ejemplo. El público ruso y checo es muy leal a sus propias óperas nacionales, mientras que los franceses han llevado la delantera en el renacimiento de la ópera barroca.

No obstante, sigue ganando adeptos una forma de arte de la que se burló una vez Samuel Johnson calificándola de «pasatiempo exótico e irracional». En ello han tenido mucho que ver las grandes estrellas llenas de glamur. Incluso en ausencia de superdivas como Maria Callas siguen apareciendo nuevas estrellas: con Elīna Garanča o Juan Diego Flórez en el cartel está asegurado el lleno. Espectáculos como Los tres tenores también han conseguido atraer nuevos públicos. Para satisfacer esta demanda se renuevan los teatros de ópera y se construyen otros nuevos. Los festivales de ópera siguen multiplicándose, mientras las multitudes ven actuaciones transmitidas en directo en pantallas en plazas y parques. Siglos después de su creación, la ópera sigue viva y coleando.

Cómo empezó todo

La ópera fue un fruto más del Renacimiento italiano. Como tal, no es casualidad que sus raíces se encuentren en la exuberancia creativa de Florencia. En la última década del siglo xvi, un grupo de artistas, músicos y poetas que se hacía llamar «Camerata» se reunió allí para promover una recuperación del teatro griego. Estando en ello, se les ocurrió en cambio la idea de que esas historias se podrían contar en forma de opera in musica («una obra en música»).

Claudio Monteverdi está considerado como el padre de la ópera porque dio un paso más a partir del experimento florentino con L’Orfeo, que presentó en Mantua en 1607 y en la que sumergía al público en un drama lírico. El nuevo arte se propagó rápido a otras cortes y pronto llegó a Venecia. Allí, con la apertura del primer teatro de ópera de la ciudad en 1637, alcanzó a un nuevo público. A finales de siglo, Venecia contaba ya con diecisiete teatros de ópera y ponía el sello al amor italiano por este género.

A esta ciudad nunca le faltaron compositores, siendo Antonio Vivaldi su estrella de principios del siglo xviii. Las cortes reales de Europa también querían este nuevo divertimento, o entretenimiento, y fueron muchas veces los italianos quienes lo proporcionaron; Jean-Baptiste Lully, por ejemplo, introdujo la ópera en Francia como compositor oficial de Luis XIV. El alemán Georg Friedrich Händel la popularizó en el Londres del siglo xviii, aunque la primera ópera en inglés, Dido and Aeneas, de Henry Purcell, se representó ya en 1689.

Como diría Jean-Jacques Rousseau, cada lengua tiene su música y «es» en sí música. Por ello se han mantenido los títulos originales de las óperas, así como de sus personajes, además de los nombres originales de los teatros y compañías de ópera. En los listados de personajes principales de cada ópera se aporta la traducción al español cuando se ha considerado necesario, posible o convencional, pero en el resumen de cada argumento también se ha dado prioridad a los originales.

La reforma de la ópera

El modelo predominante durante gran parte de los siglos xvii y xviii fue la opera seria, con un argumento narrado por medio de diálogos cantados llamados recitativos y momentos de gran emoción proporcionados por arias que permitían a los solistas –con frecuencia castrati, niños castrados antes de la pubertad para que conservasen su voz aguda– hacer gala de su virtuosismo. La ópera napolitana rompió con toda esta solemnidad al introducir la opera buffa, de carácter cómico, humorístico, pero que siguió exigiendo una gran destreza técnica a los cantantes.

A finales del siglo xviii rompieron moldes dos figuras en concreto. El compositor vienés Christoph Willibald Gluck surgió como figura clave en la llamada «reforma», alejando la ópera del exhibicionismo vocal para enfocarla en la expresión del drama. Su Orfeo ed Euridice, en particular, allanó el camino para el primer genio indiscutible de la ópera: Wolfgang Amadeus Mozart.

Mozart heredó todo un corpus de opera seria y opera buffa, así como de Singspiel germánico, un tipo de ópera con diálogos hablados en lugar de recitativos cantados. Sin embargo, a medida que explotaba estos géneros, también los fue transformando, respondiendo a la audacia de sus libretistas con música de una inspiración excepcional. En la actualidad, su fama se debe a cuatro obras maestras tardías: Le nozze di Figaro (Las bodas de Fígaro), Don Giovanni, Così fan tutte y Die Zauberflöte (La flauta mágica). En la práctica, la historia de la ópera se puede dividir en «antes de Mozart» y «después de Mozart».

El auge de las óperas nacionales

La forma más clara de seguir el rastro de lo que vino a continuación es a través del espacio en lugar del tiempo. El siglo xix, por ejemplo, fue la época en la que Italia, Alemania y el territorio checo se fueron forjando como naciones, mientras la Rusia zarista se abría a Europa. Al mismo tiempo, los viajes fomentaban también el intercambio de ideas. Con tanto cambio en el ambiente, es inevitable que se viese afectada la ópera.

Influída por Gluck y Mozart, y con su propio instinto para la melodía, la música italiana dio cinco compositores de talla monumental en el siglo xix. Gioachino Rossini escribió treinta y nueve óperas entre los diecisiete y los treinta y siete años de edad, y luego abandonó la composición. En óperas cómicas como Il barbiere di Siviglia y La Cenerentola definió el bel canto, una forma de canto florida y virtuosista que fue adoptada por sus sucesores, Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti. Les siguió un compositor de ópera mayor aún: Giuseppe Verdi, que no sólo creó un auténtico torrente de obras memorables, sino que también llegó a personificar el Risorgimento, la revuelta de Italia contra la ocupación austriaca. Varias de sus óperas, en especial Nabucco, representaban metáforas de esta lucha, aunque Rigoletto, Il trovatore y La traviata, sus obras más populares, son profundamente románticas. Su sucesor, Giacomo Puccini, no se sintió menos atraído por las historias de amor trágico. Ricas en melodías fáciles de recordar, en Manon Lescaut, La bohème, Tosca y Madama Butterfly, sus mejores óperas, quedan retratadas una serie de heroínas desafortunadas.

Aunque siguió existiendo la ópera italiana, a partir de la década de 1820 París se convirtió en la capital operística de Europa, atrayendo a compositores de todo el continente. Su influencia fue considerable. Allí trabajaron Rossini, Donizetti y Verdi. Un expatriado alemán, Giacomo Meyerbeer, creó un tipo de espectáculo llamado grand opéra: óperas en cinco actos con libretos históricos, ricos decorados y largos interludios de ballet. Otro alemán, Jacques Offenbach, inventó la opereta u opéra bouffe, que le valió una gran popularidad en la capital francesa y muchos seguidores en toda Europa.

La ópera francesa como tal tuvo que labrarse su propio camino. Héctor Berlioz se alejó del modelo de la grand opéra para su reducido número de obras líricas. Charles Gounod y Jules Massenet se hicieron famosos por melodiosas obras de estilo italiano. Georges Bizet fue menos prolífico, pero su Carmen, con su ambientación exótica, su apasionante historia de amor y sus melodías pegadizas, llevó su nombre por todo el mundo. Sin embargo, fue otro inconformista, Claude Debussy, quien crearía la ópera francesa más revolucionaria de su época: Pelléas et Mélisande.

El Romanticismo alemán

De los grandes compositores germanos de música instrumental del siglo xix, sorprendentemente, sólo Beethoven se sintió atraído por la ópera, y además escribió solo una: Fidelio. Richard Wagner, por el contrario, estaba interesado únicamente en la ópera y, a mediados de siglo, estaba ya transformando este arte con música durchkomponiert, orquestación expresionista, armonías poco ortodoxas y grandes «arcos» melódicos. En su búsqueda de inspiración para sus libretos en el Romanticismo alemán, aprovechó el material histórico teutónico con fervor casi religioso. Con sus primeras obras, como Tannhäuser y Lohengrin, forjó un estilo que alcanzó su cúspide con Tristan und Isolde, aunque se le venera sobre todo por su monumental ciclo de cuatro óperas titulado Der Ring des Nibelungen.

La influencia de Wagner fue tal que las dos generaciones de compositores siguientes tuvieron que luchar por escapar de su sombra. Uno de los primeros que lo consiguió fue Richard Strauss. Llevó el radicalismo de Wagner a un nuevo nivel en sus primeras óperas, para luego basarse en el Romanticismo wagneriano e incluso recurrir a Mozart tanto en su popular Der Rosenkavalier como en Ariadne auf Naxos, Arabella y Capriccio.

El siglo xix también asistió al surgimiento de otros «sonidos» nacionales. En Rusia, Mijaíl Ivánovich Glinka tomó prestada la música folclórica eslava, mientras que Modest Músorgski llevó la historia rusa al escenario con Borís Godunóv. Pero fue el compositor romántico Piotr Ilích Chaikovski quien logró entrar en el repertorio occidental con Evguéni Onegin y Píkovaya dama (La dama de picas). En tierras checas, mientras Bedřich Smetana era aclamado como padre de la ópera nacionalista, Leoš Janáček escribía obras de mayor sofisticación, como Jenůfa y Kát’a Kabanová, que ahora se interpretan junto a las óperas de Mozart.

Las múltiples caras de la ópera moderna

La idea de que es posible la coexistencia de distintos movimientos operísticos no ha sido nunca más clara que en el siglo xx. Salome y Elektra, de Richard Strauss, conmocionaron al mundo de la ópera. Poco después, Arnold Schönberg rompió con las ideas tradicionales sobre la música al rechazar la armonía en favor de la atonalidad (música organizada sin referencia a una tonalidad concreta). A continuación, él y Alban Berg llevaron la disonancia (notas o acordes no resueltos) a la ópera en la década de 1920: Schönberg con Erwartung y Moses und Aron, y Berg con Wozzeck y Lulu. Sin embargo, mientras se iba redefiniendo la música moderna, se seguían componiendo óperas más convencionales.

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la ópera se ha convertido en algo muy parecido a un laboratorio. Compositores como Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio y Philip Glass han ido probando diferentes lenguajes, desde el serialismo (en el que los sonidos, tempos y demás variables se organizan en secuencias) y el minimalismo (caracterizado por la repetición de elementos musicales) hasta la música electrónica e incluso diversas exploraciones del uso del silencio y del ruido. Sin embargo, hasta la fecha, de entre los compositores de la posguerra solo a Benjamin Britten se le interpreta con regularidad en todo el mundo. Con Peter Grimes y Billy Budd logró el ideal de usar libretos sólidos y de gran fuerza expresiva, y ponerles una música profundamente conmovedora.

En la actualidad, igual que en el pasado, el gran reto del compositor sigue siendo imprimir a la ópera un movimiento hacia adelante original y brioso. Es alentador que algunos teatros se estén preocupando por asegurar el futuro del género encargando nuevas obras, incluso a riesgo de perder audiencias que prefieren los viejos éxitos a la experimentación. Al final, la historia de la ópera demuestra que entre las imágenes y los sonidos más extraños de hoy pueden estar las obras maestras del mañana.

Este extracto pertenece al libro Ópera. La historia ilustrada definitiva